港大引專利技術|腦手術機械人磁力共振定位 精準慳時間

原文刊於信報財經新聞「EJ Tech 創科鬥室」

神經外科手術需要開腦,落刀施針必須分毫不差,盡量避免損傷腦組織。香港大學機械工程系副教授郭嘉威率領的團隊,最新研發互動式多階段機械人定位器,配合磁力共振成像(MRI)實時引導立體定位,插入導管或針頭時誤差少於3毫米,適用於治療動作障礙等深腦刺激手術(DBS)。該項發明已申請專利,受知識產權保護,並通過人體標本及頭骨模型的可行性測試,研究發表在學術期刊Advanced Science。

立體定位神經外科手術適用於腦部穿刺活檢、激光消融術(例如消除引起癲癇的病變組織)、治療柏金遜症等電極植入,還有於大腦深層注射藥品、基因及細胞的立體定向腦部注射,手術前需要掃描腦部影像。郭嘉威提到,病人打開頭顱後,腦部無可避免會移位,甚至崩塌。

分兩階段半自動操作

手術中引進MRI儀器導航就如打開了「網上地圖」,同時掃描大腦兩側位置,能夠實時確認施針位置,更可監察組織消融的溫度;有別於電腦斷層掃描(CT)或X光,醫護人員用MRI掃描期間,毋須撤離或穿着輻射保護服。

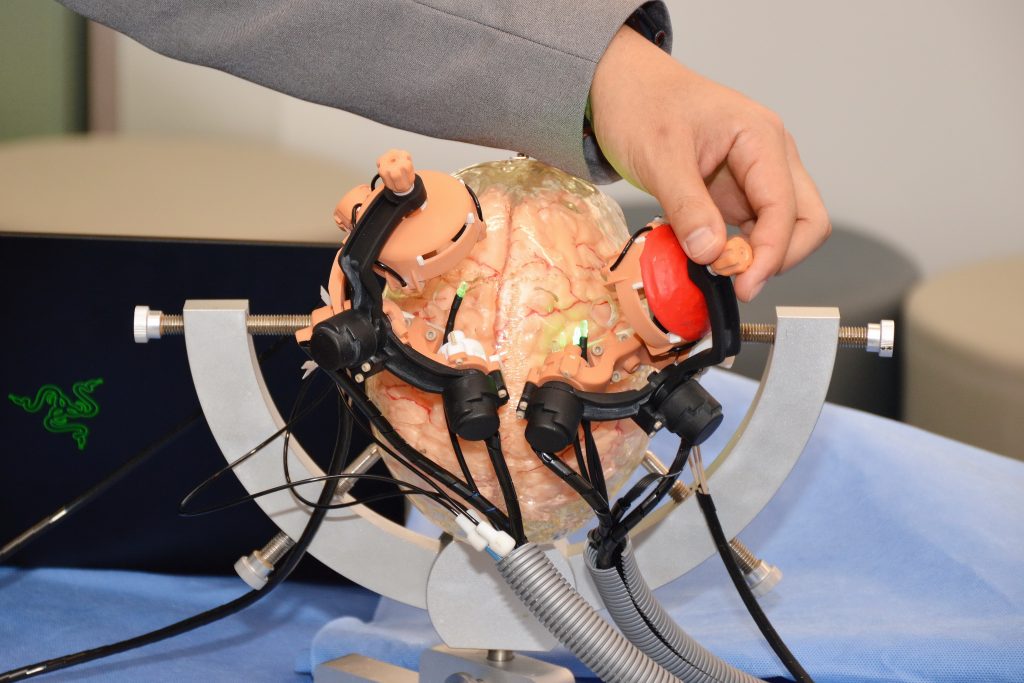

現場示範可見,新MRI機械人定位器只重203克,體積直徑97乘81毫米,以磁力共振兼容材料製成,可直接安裝在頭骨上。整個系統不會產生電磁干擾,又結合微型無線全向追蹤標記,能以MRI實時為機械人定向及定位。平台以兩階段半自動操作,首階段外科醫生根據術前圖像,手動方式把機械人定位,當軌跡誤差少於5度時,系統內置的指示燈,就會由紅色轉為綠色,即時被遙距鎖定。下一步,軟體機械人透過自動微調,把定位誤差縮小至0.2度以下,再精準插入探針或電極儀器。

郭嘉威坦言,現時測試機械人定位器,在啫喱模型推針的效果,質感結構不及真實大腦,其韌度反應令標靶移位,即使豬腦、羊腦亦效果欠佳。目前仍需依賴「大體老師」,推展更多臨床前屍體測試,累計試驗頭顱不多於3個。

實際應用方面,本港優勝之處是門檻較低,容許透過研究方式,選擇合適病人作臨床測試,亦毋須花費大量資金,向美國食品及藥物管理局(FDA)等機構申請各類認證。

公立醫院年底陸續採用

香港中文大學醫學院外科學系腦外科組名譽臨床副教授陳達明指出,過去團隊須在醫院候命,等待深夜或周末等時間,直至MRI閒置時才能做實驗,但沙田科學園的醫療機械人創新技術中心,設有一部醫療級MRI供研究用途。至於術中影像定位,除了腦神經外科,日後有望用於其他器官,例如肺、肝及腎臟等,預計會走機械人路線。他強調,本地亟需與不同平台合作,以跨學院方式推進人才交流,加快研究及商業化速度。

陳達明補充,全球超過20萬人做過DBS手術,本港每年有40宗病人個案,主要治療柏金遜症,新技術可消除人為誤差。以往病人手術時須保持清醒,如今可改為全麻醉進行;手術時間由一般5小時,有望縮短至約1.5小時,提高患者舒適感及滿意度。他透露今年下半年,本港公立醫院將引進首個「術中磁振造影」(iMRI)系統,未來5年內再安裝3個,讓本港更多市民受惠。

支持EJ Tech

如欲投稿、報料,發布新聞稿或採訪通知,按這裏聯絡我們。

如欲投稿、報料,發布新聞稿或採訪通知,按這裏聯絡我們。